新着情報

2025年09月24日

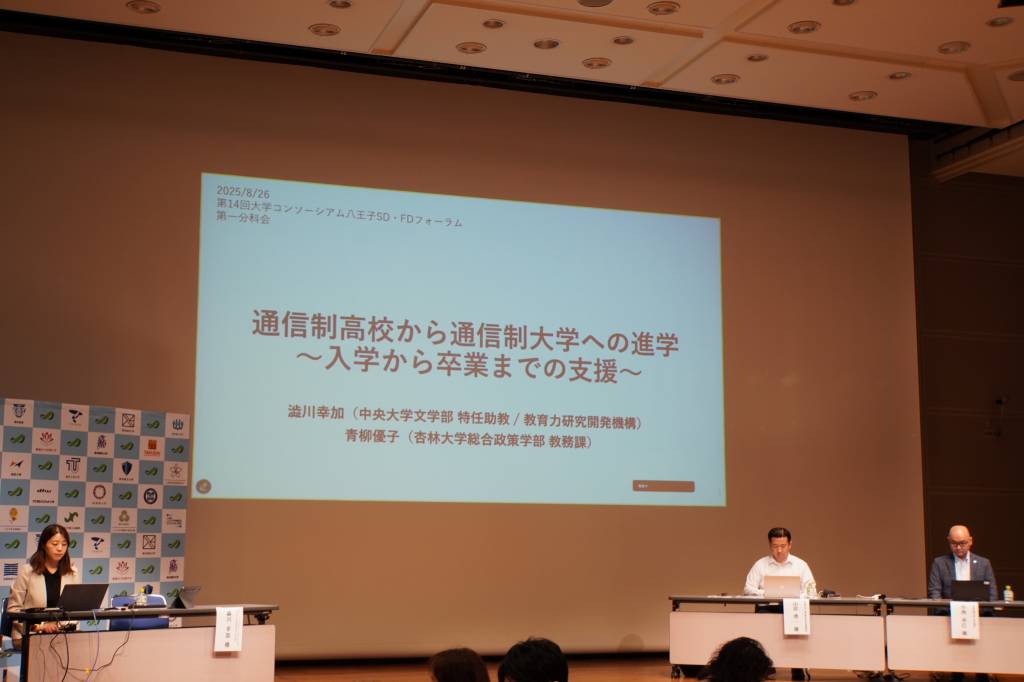

通信制高校から通信制大学への進学~入学から卒業までの支援~ 第14回大学コンソーシアム八王子SD・FDフォーラム2日目第1分科会

8月26日(火)、大学コンソーシアム八王子が主催する「第14回SD・FDフォーラム」2日目の分科会で、「通信制高校から通信制大学への進学~入学から卒業までの支援~」をテーマに議論が行われました。通信制高校から、通信制大学へ進学してきた学生にはどのようなサポートが必要なのか。分科会の様子を取材しました。

若年層の増加と“通信制→通信制”進学の背景

これまで通信制大学には勤労学生やシニア世代が多く在籍していましたが、2023年度以降は18~22歳の若年層が最も多い層となっています。その背景の一つが「通信制高校から通信制大学」への進学者の増加です。

中央大学の澁川幸加特任助教は、調査データをもとに「経済的負担の少なさや通学不要といった理由に加え、健康上の事情や人との関わりを最小限にできる点が、若年層にとって大きな入学動機になっています」と説明。その一方で、通信制大学はサポート体制が高校よりも手薄な場合があり、学習方法や相談先に困る学生も少なくないといいます。

今後も増えると予測される通信制高校からの入学者をどのように支援していけばよいのか。分科会では、こうした背景を踏まえて通信制高校や若年層へのサポート体制に関する具体的な大学の取り組みも紹介されました。

新潟産業大学の通信制課程『ネットの大学 managara』は、在籍学生の8割以上が18~22歳。第一学院高校をはじめ通信制高校がグループ内にあることもあり、通信制高校生を積極的に受け入れている大学です。

同大学では、「授業サポート」と「学生サポート」の2軸の支援体制を整備しています。授業は、教員とティーチング・アシスタント(TA)がサポートし、TAは一緒に授業に参加するなど教員との橋渡し的な役割も担います。学生サポートは、25名程度のスタッフが在籍するサポートセンターで主に学生のメンタルケアを担当。こうして、相談場所を分けることで学生からの相談に24時間以内(原則)に対応できる手厚いサポート体制を整えています。

加えて、Slackでのコミュニケーションやイベントも実施し、学生同士が交流できる工夫も行っています。

事例紹介を行った新潟産業大学学長補佐の小西卓巳氏は、「学生の学習意欲を継続させていくために、メンタルサポート体制はしっかりと整えています。予約制で行う1回30分のウェブカウンセリングや、重度の相談に対応できるように外部の専門機関との連携も行っています」と説明。さまざまな事情を抱える通信制高校出身者も学びやすい環境が整っています。

来年、通信教育課程開設から50周年を迎える創価大学通信教育部は、若年層の受け入れ体制を強化するためにキャリア支援に注力しています。キャリアセンターと連携したり、キャリア科目の授業をオンデマンド型にして通信課程でも受講できるようにするなど、通学課程のリソースを活用。また、キャリアコンサルタントの資格を持つ職員が、3年次からの就活生懇談会を担当したり、個別でのキャリア相談を行う体制も整えられています。

通信教育部庶務課課長の山岸啓一氏は、「現在は、キャリア支援プログラムを体系化し、包括的に対応できるように情報を分析しているところです。今後のプログラムの改善や仕組み作りに生ました。

同大学は、大学での学習をスムーズに進めるためのサポートや初年次教育が充実しています。大学で学ぶ意義や通信制大学での学び方などを学生が身につけられるよう、新入生用のガイダンスや懇親会、初年次セミナーを実施。出口指導であるキャリア支援がさらに整えば、通信制高校出身者にとってもより選びやすい大学となるかもしれません。

通信制高校・大学が直面する課題と将来像

会の最後には、全体で質疑応答の時間が取られ、参加者からたくさんの質問が投げかけられました。

通学制の大学に所属する参加者は、「通信制高校出身者がなぜ通学制の大学を選ぶことが増えているのか、その際のサポートはどうすればいいのか」と質問。

これに対し、澁川氏は「通信制高校の先生方は、通信制大学の卒業に対する厳しさを理解しているため、生徒の特徴に応じては、サポートの手厚い通学制大学を勧める場合があるのだと思います」と分析。新潟産業大学の小西氏は、「人との関わりを避けたがる学生もいますが、本心では人と関わることを求めている場合も多い。そうした“壁”を乗り越えるサポートができれば、卒業に結びついていくと思います」と考えを述べました。

最後に、創価大学の山岸氏は「通信制高校は今後、学習面のサポートだけでなく生活面のサポートにもAIを使うことが求められるのではないかと感じています。学習ログや体調面をチェックして一人ひとりに合わせた生活サポートも行われるようになるのではないでしょうか」と考えを話しました。

新潟産業大学の小西氏は「地方の大学が生き残っていく、地方経済を担保していく上で通信制大学は重要な役割を担うと予測しています。そのためにも、私たちが経験してきたことを活かして、学生と大学にとってプラスに働く環境づくりをしていきたいと考えています」と展望を述べました。

(取材・文/学びリンク編集部 片山実紀)