「気になりますね!通信制高校」

通信制高校始まって以来の人気! でも続くの?③

これからも人気? カギは進路指導

2025年2月28日

|

◇◇「通信制高校始まって以来の人気! でも続くの?」(3回連載)

第3回 これからも人気? カギは進路指導

◎卒業後の“苦戦”も見越した進路指導このシリーズ1回目、2回目では景気の良いことを言ってきました。高校生11人1人が通信制、さらに私立高校生に限れば5人に1人が通信制で学んでいるなど通信制高校関連の各種指標の多くに「過去最高」「制度始まって以来」などの形容詞が付く現実がありますから。

では、これから先もこの“好景気”は続くのか? それを今回は考えてみたいと思います。

これまでも本メルマガでお伝えしましたが、通信制高校を選ぶ生徒が増えている一方で卒業時、卒業後に懸念される事態もあります。この懸念事態にどう対処するかがこれからの成長を左右するでしょう。

その懸念事態とは、①卒業時進路未定率の高さ、②大学、専門学校進学者の退学率の高さ、③ ①及び②のその後の「何もしていない」率の高さーの3点です。「何もしていない」とは“働く”や“学ぶ”手前でどうすればいいのかわからない状態とされます。

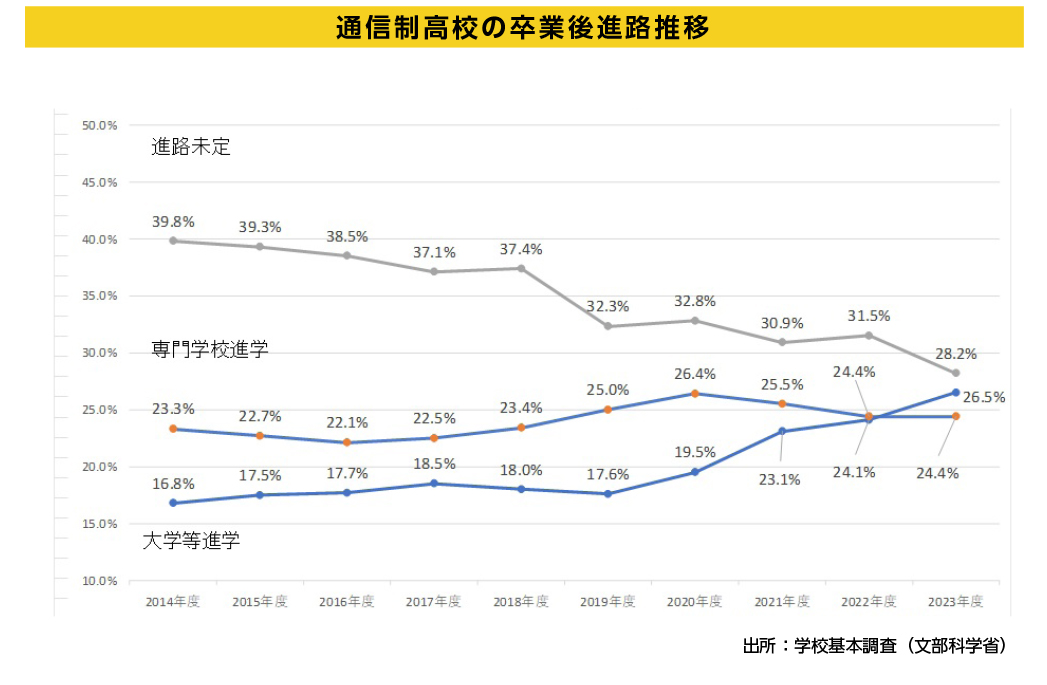

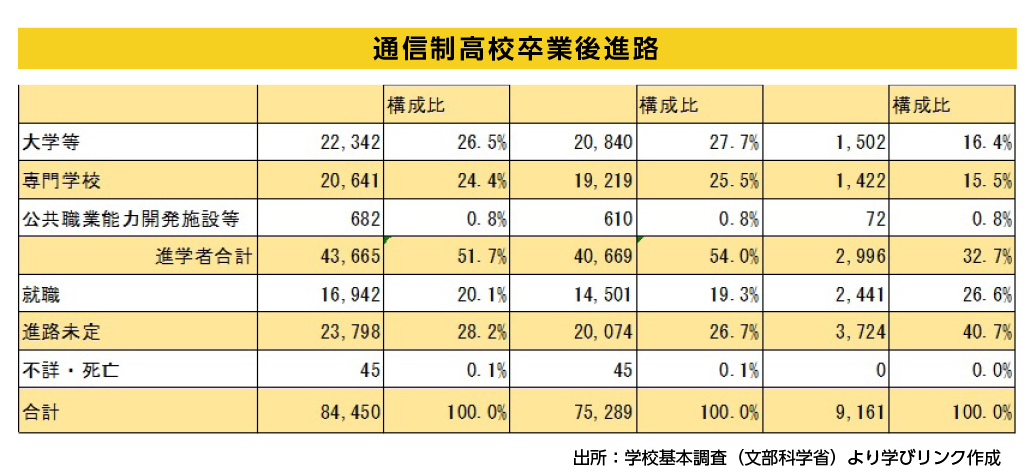

卒業時進路未定率は、2023年度卒業生で通信制高校28%(公立41%、私立27%)に対して全日制4%、定時制17%となっています。課程間の格差はだいぶあります。

ただ、進路未定率は改善傾向にあります。進路未定率28%は、10年前の14年度40%(公立52%、私立37%)に比べれば10ポイント以上改善しました。背景は大学等進学率アップです。23年度は公私ともに初めて大学等進学率が専門学校進学率を上回りました。これからも大学等進学率アップが見込まれるため進路未定率は数年後には10%台後半まで下がると予想されます。

一方、卒業生がどんな生活を送っているかは課程に関わらず体系的には把握できていないのが現状でしょう。

私が事務局長を務める「新しい学校の会」(桃井隆良理事長)が21年度から継続して実施している通信制高校卒業生調査からは、卒業時進路未定だった人は20代半ばでもその半数近くが「何もしていない」状態となっていることや大学、専門学校進学後の退学率が一般学生に比べ高いことが明らかになりました。

この結果から高校時代の進路決定や進路に対する考え方はその後にかなり影響がありそうです。

通信制高校卒業生の実情は把握できつつあるものの苦戦する卒業生をサポートする方策までは踏み込めていないのが通信制高校各校の現実です。

現状では卒業後に苦戦する状況もあり得るのを見越した上で、それを視野に入れた在学中の進路指導が通信制高校成長のカギを握っています。

そこで今回は、通信制高校の進路指導の実情を①大学進学、②芸術など専門教育、③多様な生徒層ーの特徴のある3タイプ校から事例紹介します。紹介校は進路未定率が低く通信制高校のなかでは効果的な進路指導が行われています。

◎大学進学指導も意欲喚起から

トライ式高等学院(サポート校)は大学進学率69.8%、進学者数2,658人(23年度)と通信制のなかで特色が際立っています。

通信制高校から大学進学をアピールする学校には進学志向の生徒が集まる傾向にあります。トライ式高等学院のようにひときわ大学進学率が高ければその傾向は一層強まるのかと思いきや、現実は不登校や今の環境を変えたいという思いで入学してくる生徒が多いといいます。

このためトライ式高等学院では進路指導の手前にいくつかのステップを置いている。例えば体調などでそれまで学校に通えていなければ、在宅やオンラインでの通学でも大丈夫というような学びやすい環境があることで安心してもらう。次に林間学校や遠足などの体験を通じて友だちをつくり、自己肯定感を上げてもらう。委員会活動や部活参加も生徒の自信回復につながるという。

そのうえで進路探求講座や総合型選抜に対応した推薦合宿などに参加してもらい進路指導につなげてゆく。ここでも主眼は志望校選びより「将来どういうふうになりたいのか」という未来像づくりに置かれており、そこから逆算した大学や学部選びができる。方向が定まれば同校の特徴でもあるオーダーメイドカリキュラムとマンツーマン授業により一人ひとりに合った受験対策が可能になる。

◎組織と生徒・保護者意識の両面改革で

芸術など専門教育が充実している通信制高校の代表格が北海道芸術高校(広域校、本校:北海道仁木町)です。同一法人による福岡県認可の福岡芸術高校もあります。姉妹校に高等専修学校もあり一部キャンパスで併修も行われています。

卒業後は専門学校、芸大・美大などへの進学、在学中に培ったスキルなどを活かした就職などが行われています。

同校が取り組んで来た進路指導の主眼は、組織改革と生徒・保護者の意識改革の両面改革です。

組織改革は22年度に進路部を立ち上げて、それまで進路指導主事一人に多くを任せていた指導業務を組織的に対応できる体制に整えました。3年次面談などもそれ以前は担任中心で知識や熟練度で対応にばらつきが起きていたものを進路部がフォローするようになり、生徒と教師の連携、書類作成、面接練習などにつなげています。

生徒・保護者の意識改革も併行して行われてきました。こちらは通信制にありがちな「卒業できればいい」と「卒業後はアルバイトでもいい」という2つの意識を容認せず進路決定を促しています。この一方で就労支援のための情報整備、例えばハローワークだけでなく関連の「みどりの窓口」の活用法など実際に使える情報提供も行っています。芸大・美大を志望する生徒には合格した先輩卒業生のポートフォリオの公開も行っています。

パフォーマンスを重視する学校だけに、札幌キャンパスなどでは校内に市販の鳥居を据え付けて願掛けできるようにしています。こんな微笑ましい一面もあります。

意識改革が進められたことで1年次5月から毎年1回行われている保護者向け進路説明会(オンライン)には8割以上の保護者が参加しています。これは通常の保護者会参加率の倍近い参加率です。進路情報の重要さが保護者に浸透しているあらわれと見られます。

さらに進路決定のために月次による生徒一人ひとりの進捗を把握しているのが同校の特徴です。A(進路決定)、B(ほぼ確実)、C(活動中)から進路未定や意識の変わらないDEまでの5ランクの指標で把握され状況が可視化されています。

◎毎月の行事参加が自己PRにつながる

関東に25キャンパスとオンライン校を開設する成美学園高校(広域校、本校:千葉県勝浦市)は、広域校でありながら地域密着型の展開を行っています。多様な生徒が集まっています。

卒業後進路は就職と進学が半々を占めています。進学は専門学校7、大学3の割合です。

入学したときは目標など漠然としている場合が多いものの入学後に目標などを見つけられる環境を整えています。同校ではその点を「出口にたどりつくための選択肢がたくさんある学校」と表現しています。

進路を意識する皮切りとなるのが専門学校(一部大学も含む)による校内ガイダンスや専門学校への訪問です。専門学校からの出張授業や校外の進学合同ガイダンスなども活用されます。行動を伴うことで「3年後には先を選ばないといけない」という意識が芽生えていきます。この機会は年に数回提供されています。

この1年次の体験を踏まえたうえで2年次、3年次はより我がこととして考えられるように訪問先専門学校の教室を周り自分が学ぶ環境を体感します。学年によって意識も変わってくるといいます。2年次以降は、上級校進学で学べる内容や必要な準備を学校側から本人が意識できるように伝えています。ただ、薄々準備不足は感じているものの、その姿勢を切り替えられる生徒は多くないようです。

そこで同校では毎月行われている行事への参加を促し、それをどの進路になった場合でも高校生活でがんばったこと、面接などの自己PRとして本人が活用できるように蓄積しています。この点が生徒の行動を促し好循環をつくっている面もあります。

同校はキャンパスへの通学タイプの生徒が多いことも進路指導が生徒へ浸透しやすい背景になっているといいます。通学頻度の少ないオンライン校では週1回の個別面談が行われています。

不登校経験をもった生徒でも通いたくなる人間関係や学ぶ環境が用意されていることが進路指導を円滑にしているようです。

※今回紹介した事例校の学校紹介はコチラ

・トライ式高等学院

・北海道芸術高校(ホームページ)

・成美学園高校

今回は、『これからも人気? カギは進路指導』についてご説明しました。いかがだったでしょうか?

次回からは新シリーズ「在学中から考えたい卒業後のあれこれ」についてご説明します。

次回新シリーズもどうぞよろしくお願いします!